RAW練 第二弾 1000km徳島 Granfondo Stage.Final SHIKOKU

Last Updated on 2022年6月10日 by Yutaka MORIWAKI

というわけで、RAWの表彰台を狙うため、練習第二弾に選んだのは、Granfondo Stage.Final SHIKOKU 1,000km徳島です。

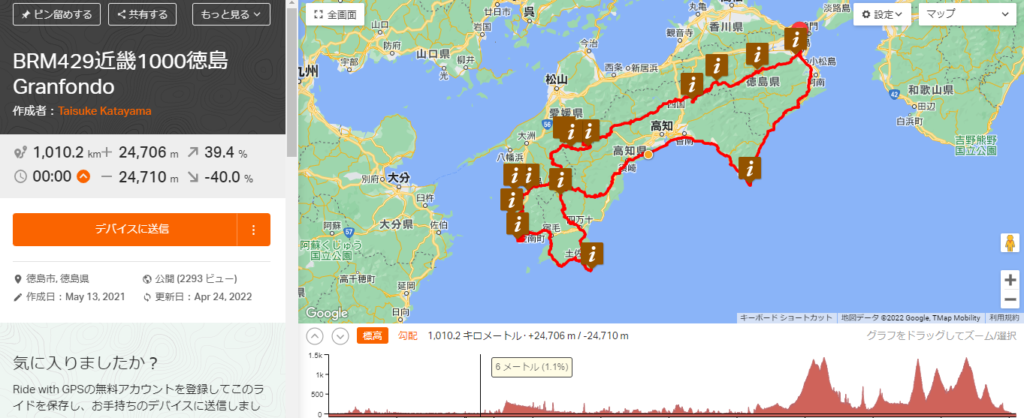

コースはこちら。

主催者からの熱いメッセージをどうぞ。

2018年~2020年の3シーズンにわたり開催され、己の道を突き進むランドヌール達の研鑽の場であったGranfondoシリーズ。

2022年GW、Granfondoシリーズの最終章にして国内最難関の1,000キロを開催。

徳島市を発着点とし、室戸、四万十川流域、足摺エリアを走った後、

いよいよ四国の背骨へ突入し、四国カルスト山系~剣山系縦走が待ち受けています。

過酷な山塊をねじ伏せ、完走することができるのか?

オフシーズンはありません、貴方の挑戦はすでに始まっています。

全精力を四国に注いでいるのではないかと思うほど、四国を走り回っているRPP事務局長兼ブルベ神戸班の主催者。

私も何度か試走のお手伝いさせていただきましたので、今まで走ったことがないのは源氏ヶ駄場くらいでした。

さらに前半は平地、後半は山岳と区別することができましたので、計画は立てやすかったです。

シンプルに前半600㎞の平地を26時間、後半400㎞の山岳を24時間と分け、ゴール時間を50時間~52時間に設定しました。

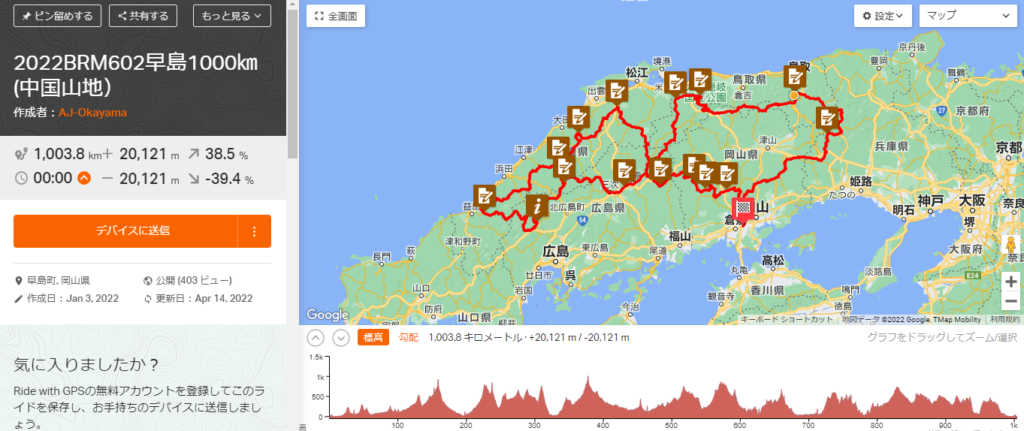

岡山1,000を走ると50時間前後でゴールしますので同程度だとすると、予想がしやすかったです。

そしてもう1つのテーマは、極力コンビニに寄らないこと、自転車から降りる時間を減らしてそのまま走り続けることでした。

あくまで自分で設定したテーマですので、眠たければ寝ますが、RAWではほぼ止まらずに走り続ける計画を立てていますので、練習には良いと思いました。

とはいえ、ノーサポートですので補給食を全て持てる程のバッグを持ちたくはありません。

前回も登場した、ACTIVIKEのグランフォンドウォーターを試してみようと思っていました。

とはいえ、グランフォンドウォーターだけでは走れません。

前泊のスーパーホテルの朝食では、小さいですがパンを10個食し、補給食としてウェハースをバックポケットに入るだけ6本入れて出走しました。

前日、阪神高速道路でレッカーされました。

追い越し車線を走行中に僅かな異音が鳴り、怪しく思ったため、避難スペースに車を止めました。

写真はレッカーの方が空気を入れた後ですが、事故当時は全て空気が抜けていました。

原因はエアバルブの破損とのこと。

たまたま車検後に新品のタイヤを注文していたのですが、すでにディーラーに到着していました。

やむを得ず奈良まで逆戻りしての再出発です。

早めに出発していたので良かったですが、前泊を予定していなければDNSしていました。

パンクは運の要素もありますが、iRCのアスピーテRBCCはパンクしないのに、車のタイヤがパンクするとは予想外のこと。

当日はスタッフ業務の為、受付開始時刻の9:20に到着しました。

しかし、ほぼすべての参加者が揃い、受付されていました。

気合入ってますね。

それともいつも通りなんでしょうか。

同時開催の(乙)四国漫遊の参加者も早く到着され、受付がひと段落下した10:15に一人寂しくスタートしました。

今回は間違いなくR250の防水用のバッグ類を使用しました。

2度も同じ失敗は繰り返しません。

予報は少しずつ変わりますが、スタート前の雨雲レーダーでは、室戸岬手前までの100㎞地点位までは暴風雨との予報でした。

その後は安定しますが、最終日の剣からは雨が降る可能性が少しありそうとの予報でしたので、今回も防水対策は万全にする必要がありました。

序盤からずぶ濡れになると、身体に色々と影響でやすくなりますし、約2日間工程の内、数時間の雨の為にフェンダー等重たくなるものはできるだけ着けたくありません。

シューズもずぶ濡れにしてしまうと、長時間乾きませんので出来る限り避けたいのです。

雨対策はレインウェアを着ますが、それ以外はあまりしないことが多いです。

今回追加で選択したのが、ダイソーのレインズボンとベロトーゼ(MTB用)です。

レインズボンは蒸れを防ぐために股間部分に穴を開けたので濡れも予防ができ、止んだ瞬間に脱いでゴミ箱に捨てられるので、荷物にならずに済みました。

一方、風を受けて膨らんでいましたので、抵抗によりスピードは遅かったと思います。

ベロトーゼの防水効果は、履き方次第ですが、完全防水ができます。

これも万全ではなく、1,2時間以上で蒸れてしまい、内部で濡れてしまいます。

ただし今回は、道路が乾いた後のことを考えた対策でした。

道路が乾きだした150㎞地点の奈半利町辺りで、初めての水分補給と共にベロトーゼを脱いで、走行を始めました。

ずぶ濡れでなかったこと、晴れ間が見えていたこともあり、乾いていくことを感じられました。

2回目の水分補給となった230㎞須崎市では既に暗くなり、これ以上乾かすことが期待できなかったのでZEROFITSOCKを履き替えました。

思った通り、シューズに覆われる靴下の乾きは不完全でしたが、シューズはかなり乾いてくれていました。

プロテクトJ1効果も抜群で、シワシワな足になりませんでした。

ゴール後に足の状態を確認すると、何も問題が起こっていませんでしたので、シューズ作戦はかなり良かったようです。

第一弾の神戸200と同じ暴風雨となった徳島1,000ですが、今回の特徴としては暴風がずっと続くというよりは、時折止みます。

その瞬間を狙って、スピードアップ、そして耐える、というストップアンドゴーのような風でした。

日本縦断の宗谷岬と比べると厳しさは同程度かもしれませんが、建物の陰に隠れられる場所もあることから、進めるときに進んで、残りは耐えようと冷静に判断できました。

参加者が立ち止まっている時は、風が強くなる、と予想もしやすくなっていました。

時間は思い通りにならないので諦めて、方向が変わればそのうち風向きも変わると思って進みました。

そして、LEOMOアプリで天候を確認しつつ、雨が降らないと分かった時に、レインウェア等を全て脱ぎました。

脚が回り出し、15時37分に室戸岬に到着しました。

主催者の熱烈な歓迎を受け、冷静にすぐ出発します。

126㎞を5時間22分です。

15分のビハインドも考慮すると、5時間7分となり、普段のグロス25Km/hと変わりありませんでした。

天候を考えると上出来でした。

雨は止んだもののしばらく向風は変わりませんでした。

参加者に助けてもらいつつ、ローテーションをして進んでいきます。

今回のコースは前半にDHバーを使用、後半は無し、というのが理想的だったのですが、重量を考えて取り付けない選択をしました。

参加者の中には、DHバーのバーがない肘置きだけを装着されている方もいました。

こんな商品があるのかと思いつつ、欲しくなりました。

ハンドルは別売りのようですが、オルタナティブバイシクルズで販売されていました。

ご一緒させていただいた参加者の方がコンビニで補給されるとのことで、別れを惜しみつつも先へ進みます。

2回目の水分補給の頃には完全に日が落ち、風も無くなって走りやすくなりました。

須崎市からは先日の高知400と同じコースを走る為、油断して七子峠の下りで高知400のコースそのままに行ってしまい下りすぎてしまいました。

325㎞地点 江川郵便局 4月30日0時02分通過です。

406㎞地点 足摺岬 3時35分通過です。

高知400で行き損ねたリベンジ万次郎足湯へ。

エネルギー切れというわけではありませんが、補給食が尽きたましたので、コンビニを探し出します。

無性にサンドウィッチが食べたかったのです。

サンドウィッチはカロリーが少ないですから補給食として選びません。

でも、もう直ぐ朝食の時間なのです。

ノンストップですから、ゆっくり休憩したいのです(自転車の上で)。

430㎞ ローソン土佐清水三崎浦支店 今回初めて補給食を購入します。

ヨーグルトと野菜生活を飲んですぐに出発します。

滞在時間はおよそ5分。

2,000円分の食糧等を、ウェアいっぱいに忍ばせます。

490㎞の愛南町からは高茂岬展望台を目指します。

展望台や岬付近は大体アップダウンを繰り返した先にあり、高茂岬展望台も同じでした。

ここは幸運にも、天気も気温も良く、朝の8時半に到着しました。

主催者が待ち構えており、久々の再開です。

一人だけかなり先に進んでいるようで、ご迷惑をおかけしております。

5分も滞在してしまいましたので、急いでPC3の宇和島のローソンに向けて出発します。

10時55分、560㎞、通過チェックの船越運河バス停に到着です。

12時42分、602㎞地点のだんだん茶屋に到着です。

初日とは違い、走りやすい気候で、軽くアップダウンを繰り返しました。

前半の600㎞を26時間42分です。

少し遅れていますが、許容範囲です。

625㎞、PC3のローソンで2回目の補給をします。

以降は補給ポイントのコンビニが少なく、次は830㎞土佐町のファミリーマート(みんなのローソンは営業時間外)を予定します。

いよいよ後半の山岳区間に突入です。

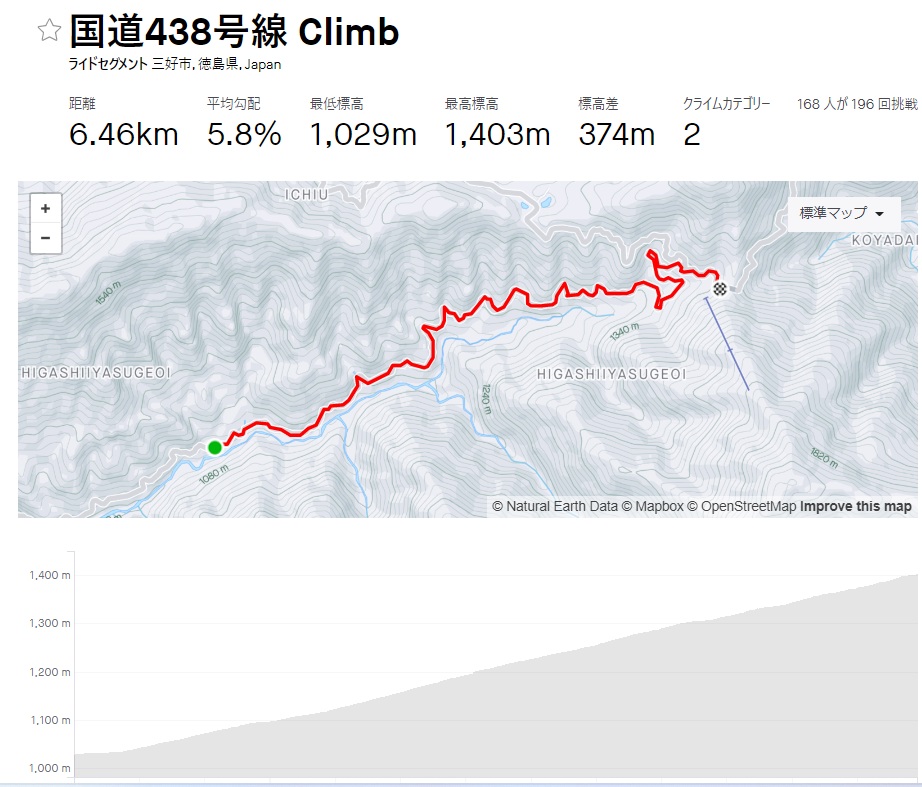

まずは712㎞地点の源氏ヶ駄場を目指します。

四国の中でもトップクラスの素晴らしい景色が拝めるとの報告を、主催者からお聞きしましたので、日が暮れる前に到着するように走りました。

最初から1,000m以上の登りですが、山岳区間は始まったばかり。

悲鳴を挙げている場合ではありません。

綺麗な景色を求めてペースを刻みます。

712㎞、源氏ヶ駄場駐車場に18時半37分に到着しました。

日暮れはまだでしたが、まぁ1,000mを超えると大体いつもこんな感じです。

四国カルストも晴れたことが殆どありません。

ある意味、期待通りでした・・・

次の通過チェックの四国カルストはもっと酷くて、霧でほとんど何も見えませんでした。

車のヘッドライトはわかりましたが、どこからか若い男女の楽しそうな声が聞こえてくるだけで、それ以外は真っ白。

不気味な道を一人で進みました。

すぐわかるよ、と言われた通過チャックポイントが全く分かりませんでした。

変わりに、改装されていつか行きたいスポットになった星ふるヴィレッジTENGUの看板を撮影します。

今回のコースで最も苦手意識を持っているのが、ウィレッジTENGUから下る県道303号線です。

夜間で景色が見えず、同じような下りが長く続き、ウインドブレカーを着なければ冷えてしまうという悪い条件が揃う場所です。

特に標高1,400mから600mまでを12㎞かけて下るまでが鬼門です。

危険を感じる前に自転車を一旦降り、準備を整えて再度下るということを繰り返します。

国道440号線まで出れば、車線が広がり、車も走行していますので、危険を感じる心配がありません。

県道から国道への合流地点には自販機が備えてあることも、いつも助かるポイントです。

今回も同様の作戦で乗り切りました。

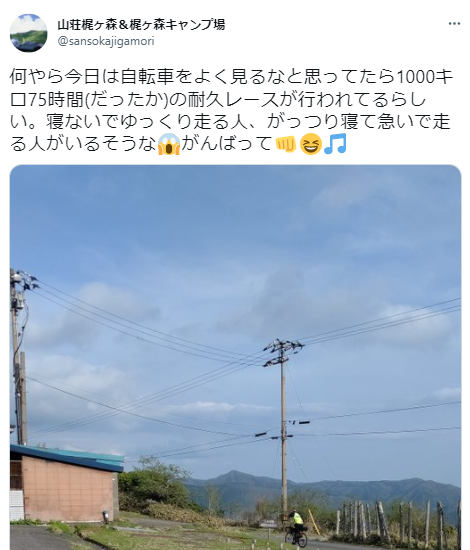

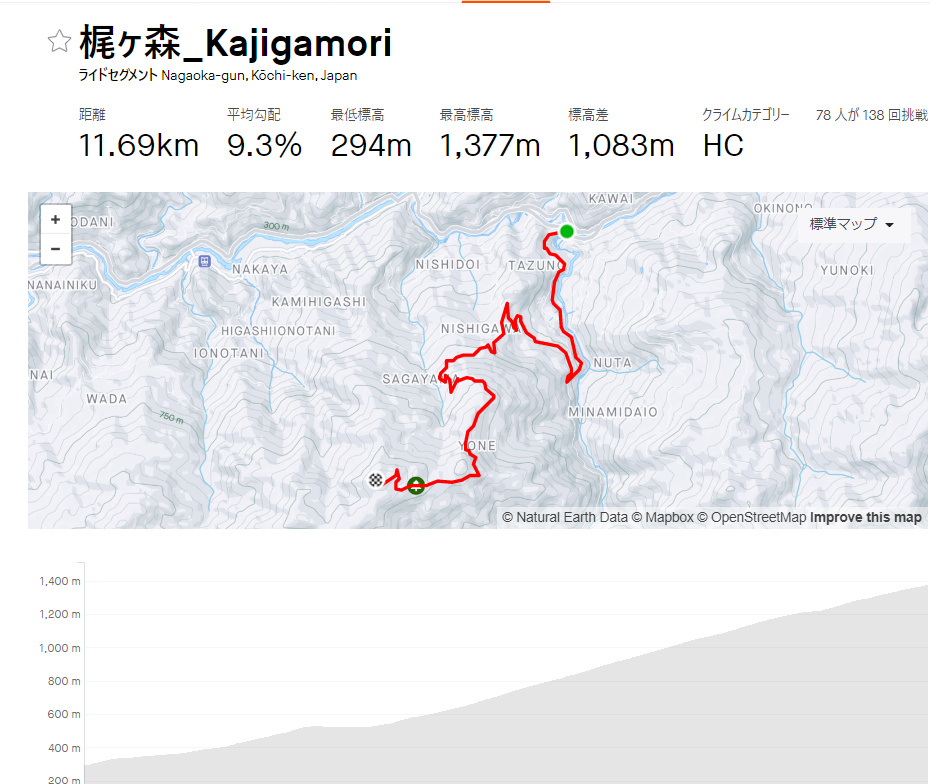

次は110㎞先の梶ヶ森の頂上です。

それまでは移動区間です。

予定通り830㎞のファミリーマートで補給を取ります。

10分程止まって冷えてしまいレインウェア等を着こんだことが、今回の失敗でした。

暖かくなりすぎて、眠気に襲われてしまいました。

梶ヶ森の登りに入る橋の上で、10分程度仮眠を取ります。

10分睡眠はかなり効果的な時と、効果が薄くてもう10分追加する時もあります。

※かなり個人差がありますので、ご自身の体調と相談して判断してください。

まだ陽が登る前にルートに突入しましたが、激坂であったことは記憶通りでした。

分かれ道でナビ通りに、より激坂の方向に進んだのですが、民家に突撃してしまいました。

自作のルート作りを失敗していたようです。

住民の方に挨拶をして立ち去り、激坂を下ります。

4時36分に梶ヶ森の頂上に到着!

恒例の景色です!

梶ヶ森かどうかもわからないくらいです・・・

今回は、名所の頂上を全て逃がしています。

使用しているバーテープは、CICLOVATION (シクロベーション) Leather Touch Fusion Reflective です。

夜間走行の反射板としても役立ちます。

残念ながら私は目撃されていないでしょう。

独りぼっちで夜中4時に登っていましたので、目撃者は1人だけだったと思います。

896㎞京柱峠頂上、6時34分到着です。

914㎞落合展望所、7時57分到着です。

恥ずかしながら、うちのファミリーを紹介します。

左端の人形が、少し父親に似ていた気がします。

無言の激励を受け、出発します。

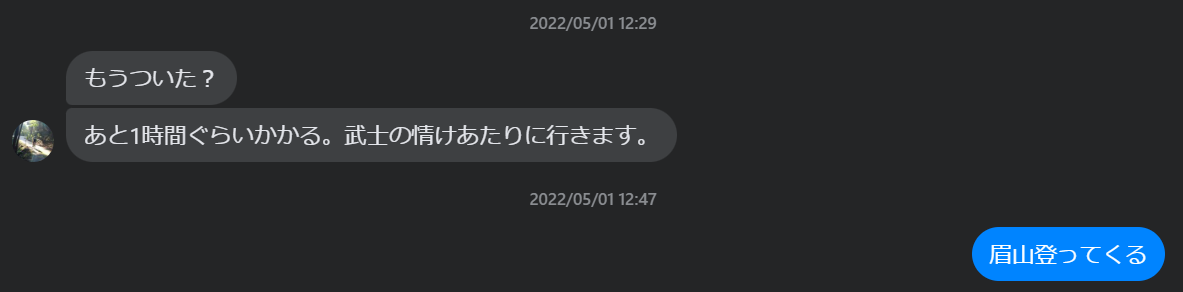

まだこの先に剣山と川井峠が待ち構えています。

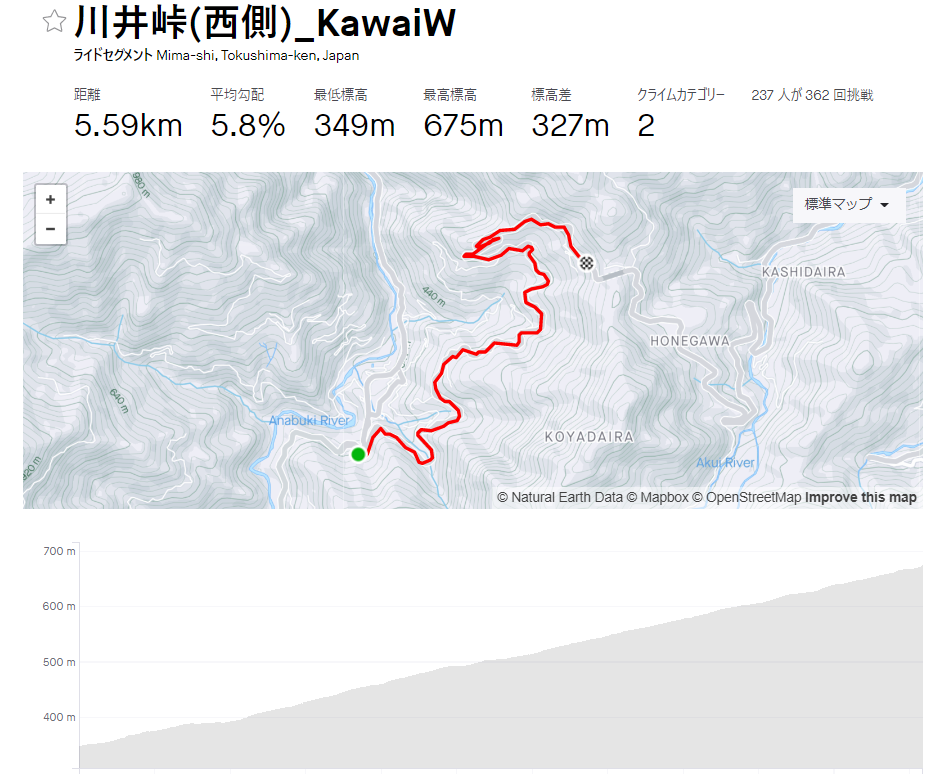

梶ヶ森、京柱峠、剣、川井峠を休憩なしで連続して駆け抜けました。

全体で見ると大したことはないですが、今年の中では上位に入るタイムでした。

これはRAWの登りも期待できますね。たぶん。

※RAWはタイムを競いますが、ブルベはタイムを争うものではありません。

965㎞川井峠、10時44分に通過です。

以降は疲れを癒す下りばかりです。

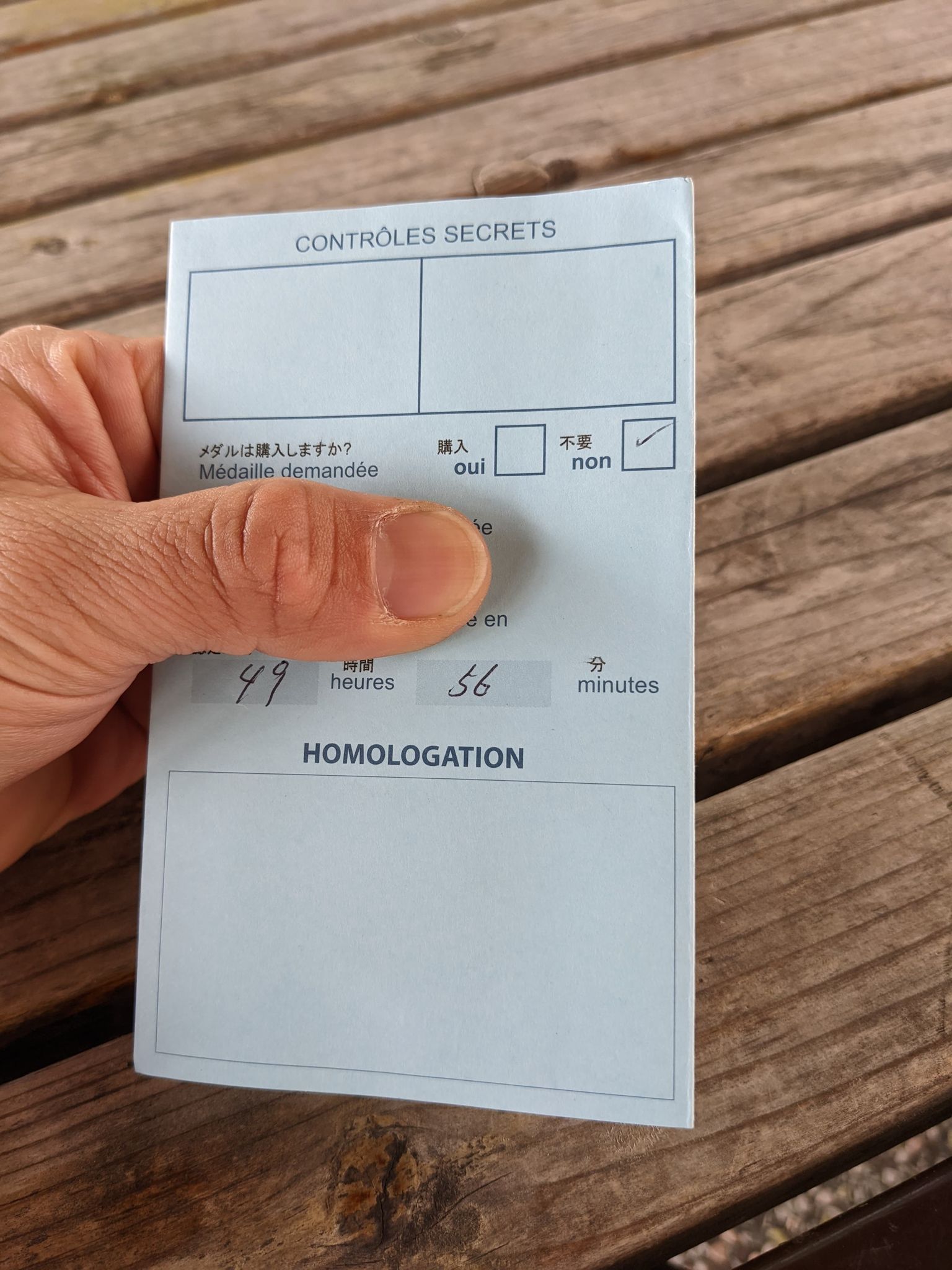

ゴールのローソンに11時56分に到着しました。

後半400㎞を23時間14分でしたので、こちらは予想より早く走れました。

主催者より残念なお知らせが・・・

あちらはグルメを楽しまれていたようです。

仕方がありませんので、

当然、こうなりますよね。

ゴールした後は、タレすぎでしたw

第三弾は400×2をお届けします。